Pace o guerra fredda?

«Oggi ogni differenza svanisce nell’universalità del sollievo. E questa universalità di sentimenti, di dolore, di speranza, è la migliore preparazione alla Lega dei popoli. Frustrare questa coscienza sarebbe un delitto imperdonabile. […] La vittoria moderna non può contemplare altre guerre. Se così fosse, l’umanità non avrebbe fatto nessun progresso e il sangue di milioni di uomini sarebbe stato sparso invano, perché questo sangue invocherebbe altro sangue e la storia camminerebbe col triste ritmo del passato». Stralci di giornale del 12 novembre 1918.

Cinquantuno mesi e mezzo dopo il tramonto, il sole sorge di nuovo sull’umanità, ma è un sole ancora freddo. Se il cannone ha smesso di tuonare, la soluzione alla Grande Guerra è ancora tutta da trovare. E codificare.

A settembre del 1918 il Presidente Wilson ribadiva la sua visione, idealista e un po’ ingenua: «Tutti i partecipanti al tavolo della pace siano pronti e disposti a pagare il prezzo necessario alla sua realizzazione e a garantirne la durata. […] Una giustizia imparziale non ha riguardi per nessun interesse particolare, non fa discriminazioni, né favoritismi». In fondo questa doveva essere «la guerra che avrebbe messo fine a tutte le guerre».

Ecco, una volta seduti al tavolo, le cose andranno diversamente. Sui traguardi da raggiungere sono tutti d’accordo: superare gli ostacoli del dopoguerra; sbrogliare le conseguenze del conflitto; ricomporre il mondo per eliminare ogni possibile fonte di guerre future. Perfetto. I problemi però iniziano con la traduzione pratica del “come”. Anche perché il clima è avvelenato da ricordi ancora troppo vivi: i morti, le distruzioni e le sofferenze sono appollaiate sulle spalle di ogni singolo leader europeo. E non potrebbe essere altrimenti. Gli stessi negoziatori non riescono a liberarsi degli anni di propaganda bellica, sono autosuggestionati. Forse neanche ne sono del tutto coscienti, ma il desiderio di vendetta c’è. Non a caso nessuno si accontenta di aver abbattuto la Germania, la si vuole lasciare a mordere la polvere il più a lungo possibile.

Con queste premesse passa la linea di Clemenceau: Berlino e tutti i vinti non parteciperanno alla Conferenza di pace. Si farà come per l’armistizio: noi stabiliamo le condizioni, poi loro o firmano, o firmano. La paura del Primo Ministro francese è di vedere i tedeschi sfruttare le divergenze tra Wilson e gli alleati europei. Washington considera i 14 punti un «contratto» vincolante e ha sempre quel pallino di una «pace senza vincitori», cardine della Società delle Nazioni, unico vero scopo wilsoniano. Ma gli Alleati la pensano in maniera diversa. Quella è tutta roba da interpretare secondo i propri interessi. Clemenceau è schietto: «Se accettassi il programma americano, dopo i milioni di morti, credo, e spero, che il mio successore mi farebbe fucilare».

In più la vecchia Intesa è prigioniera di accordi stipulati all’inizio della guerra, con promesse spesso in contrasto tra loro. È il caso dell’Italia con il Patto di Londra, o della Palestina, ma non solo. Stato arabo e Stato ebraico? Mai visti.

Oltre ai tedeschi, anche i russi sono esclusi dalla Conferenza; il veto è sempre francese, la speranza è di rovesciare i bolscevichi a breve. Ma l’assenza di Mosca e il fallimento della controrivoluzione partoriranno conseguenze ovvie: primo, si acuisce lo scetticismo russo nei confronti delle Potenze occidentali; secondo, senza neanche sottoporre i patti ai russi, è irrealistico confidare nella loro accettazione e rispetto, a cominciare dalle questioni territoriali. E infatti la guerra tra Mosca e Varsavia e tra Mosca e Tallinn scoppierà quasi immediata.

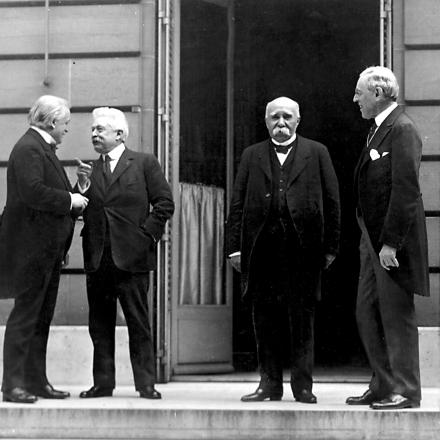

Assenze pesanti, presenze numerose. Sono comunque una trentina i Paesi rappresentati a Parigi. Troppi. Tra commissioni, sottocommissioni e specialisti, l’organizzazione burocratica è mastodontica. Per semplificare il tutto si stabilisce una distinzione di importanza tra «Potenze con interessi generali» e «Potenze con interessi limitati»; una Serie A e una Serie B. Al vertice c’è il Consiglio dei dieci: Premier e Ministri degli esteri di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia e Giappone. A decidere, però, sono solo in quattro: Clemenceau, Lloyd George, Orlando e Wilson, perché il Giappone è interpellato solo per l’Estremo Oriente e non gli andrà bene neanche lì.

Sono in quattro e non lasciano trapelare nulla: così si schivano eventuali rimostranze da casa, certo, ma si rinuncia a qualsiasi feedback, si nega ogni controllo parlamentare e si lascia l’opinione pubblica libera di pascolare su terreni scivolosi. Dunque Conferenza di popoli, ma anche no.

Una buonissima parte dei lavori è dominata dalla più materialistica delle questioni: quella economica. Gli Stati Uniti hanno la posizione più morbida. Grazie, loro non hanno subito distruzioni. Washington i soldi li deve avere dall’Intesa, indebitata fino al collo. I più intransigenti restano i francesi. I britannici partiranno severi, ma si ammorbidiranno, rendendosi conto di un rischio non indifferente: spremere la Germania oltre misura significherebbe perdere un fondamentale partner commerciale. Eppure i risultati premiano la linea dura. La novità è di aver introdotto il concetto di colpa e responsabilità dei vinti. Versailles sarà la prima pace della Storia a esplicitare la sua connotazione punitiva. Quindi non solo riparazioni, ma sanzioni: la Germania dovrà pagare per tutti. Dovrà farlo anche perché gli altri “cattivi” non possono. L’Austria-Ungheria è sparita: molte sue regioni hanno una rappresentanza a Parigi, sono state riconosciute alleate, quindi vittime, di conseguenza non gli si può chiedere nulla o quasi. La Turchia è allo sfascio e non ha una lira. E la Bulgaria, dai, cosa mai potrà darti la Bulgaria?

Per rendere l’idea di quanto siano esose le sanzioni per Berlino basta questo: quando la Germania firma il Trattato di Versailles non è ancora specificato quale sia la cifra totale; firma in bianco.

Inutile dirlo: non esiste nessuna possibilità che i tedeschi possano pagare quell’importo e non lo faranno mai, sborseranno circa un sesto del dovuto, nonostante rate prolungate fino al 1988.

Le divergenze tra gli Alleati aumentano con il passare del tempo. Gli interessi particolari minano la fiducia reciproca; tutti temono di essere fregati. Come se non bastasse ci sono delle problematiche di una complessità incomprensibile. Prendiamo il diritto dei popoli all’autodeterminazione: concetto bellissimo, ma lo stesso Lansing, Segretario di Stato americano, lo descriverà come una vera «mina vagante». Le regioni di confine, quelle contese, sono per definizione un melting pot impossibile da districare. I confini pensati per mutilare e ingabbiare Berlino non possono rispettare le sfumature di nazionalità. La Polonia prende regioni a maggioranza tedesca, così come la Cecoslovacchia e il Belgio. Sì, il Belgio si ingrandisce, ma non quanto sperato: l’occhietto languido gli era caduto anche sul Lussemburgo e un pezzetto di Olanda; niente da fare, così come per le sue aspirazioni africane, liquidate con i soli Ruanda e Burundi, pochi spiccioli.

Già, le colonie. Le ex colonie tedesche se le spartiscono inglesi e francesi. Stesso discorso per i territori dell’ex Impero ottomano: Palestina e Mesopotamia a Londra; Siria, Libano e dintorni alla Francia. Le promesse di indipendenza tutte nel secchio, il sistema è pensato per creare protettorati, non Nazioni. A dimostrarlo sono i confini fittizi, tracciati con il righello. Eppure la Grande Guerra segna l’inizio della fine per il colonialismo, il suo declino.

A Parigi contrasti a ogni incrocio, angoli spigolosi. Finora però la Conferenza va avanti, tutti sono consapevoli di dover trovare un accordo a ogni costo, mantenere l’unità generale. Ecco, finora. La situazione sfugge di mano quando tocca all’Italia. Orlando è sempre stato più propenso di Sonnino a qualche rinuncia, ma il Ministro degli esteri lo convince a tener fermo. Roma esige il rispetto del Patto di Londra, lo ripete fino alla nausea. Purtroppo, o per fortuna, il mondo del 1915 non esiste più, gli ultimi quattro anni sono valsi quattro secoli. Sonnino non riesce a leggere il contesto, o si rifiuta di farlo; non capisce, o non accetta, dove si stia andando; non si adegua al nuovo secolo, che non è iniziato nel 1900, ma dal 1917, o giù di lì.

Per il Sud Tirolo nessuno solleva obiezioni. Sì, gli italiani sono in netta minoranza, ma lì entra in gioco la sicurezza dei confini e la facilità di difenderli. I Balcani però sono un’altra cosa: ne hanno parlato tutti, hanno promesso e gli jugoslavi non mollano, anzi rilanciano.

In più la nostra strategia è contraddittoria. Invochiamo l’autodeterminazione per Fiume, dove c’è una maggioranza italiana, ma per il resto delle regioni balcaniche, dove siamo minoranza, ci appelliamo al Patto di Londra, che prevedeva la difesa contro l’Austria-Ungheria, nemico però scomparso. La cosa irrita e il fastidio si somma a quello per la miope interpretazione della guerra data da Roma, il famoso «sacro egoismo», formula diventata un vero boomerang. Condite il tutto con una tendenza a sottovalutare il contributo italiano, il più importante dei fronti secondari, e le cose non possono finire bene.

Il 23 aprile del 1919 Wilson perde la pazienza e fa una cosa abbastanza scorretta: già indispettito delle varie beghe anglo-francesi, scavalca Roma e pubblica un appello al popolo italiano. «L’Italia ha visto ricostituite le sue frontiere naturali. […] La sua antica unità è restaurata, i suoi confini sono estesi fino alla grande muraglia delle Alpi. Ora spetta a lei decidere se circondarsi di amici e mostrare ai popoli liberati le qualità più nobili. […] Non si tratta di questioni di interesse, ma di diritti. […] L’America crede e spera che il popolo d’Italia vorrà la pace solo su questi principi».

Come “giustificazione” può approfittare delle stesse parole di Sonnino e Orlando. “Non possiamo presentarci davanti alla nostra opinione pubblica senza aver ottenuto quanto stabilito”. Un mezzo assist per il più acclamato, il miglior oratore dell’Intesa. Wilson sembra dire: “Se questo è il problema, tranquilli, ci parlo io con gli italiani”.

Ma tranquilli non restano né Orlando, né Sonnino. L’Italia abbandona il tavolo dei negoziati. È un errore, un altro. Lo è perché i commensali non si scompongono e continuano, Lloyd George sintetizza il pensiero comune: «Rompere con l’Italia è una faccenda seria, ma rompere con gli Stati Uniti sarebbe un disastro». E siccome Wilson già non è contento, quando si tratta di scegliere tra Washington e Roma la decisione è ovvia. Nessuno si sarebbe mai schierato con Roma. Il banco lo puoi far saltare solo da una posizione di forza. Detto in maniera brutale: l’Italia sceglie di essere il ragazzino che abbandona il campo, portandosi via il pallone; purtroppo però quel pallone non ce l’ha, non è suo.

Mentre gli altri giocano, Sonnino e Orlando se ne tornano a casa e a quel punto sono costretti a commettere l’ultimo errore, il più grave di tutti, opinione personale: cavalcano i sentimenti di rabbia e delusione, gettano benzina sul fuoco, finché la situazione gli sfuggirà di mano e non potranno più gestire tutta quella frustrazione. Non è tanto la prima guerra mondiale in sé a contribuire alla nascita del fascismo, saranno la gestione del conflitto e del dopoguerra; la sua narrazione. L’impressione di un fallimento democratico, è questa l’arma e la legittimazione consegnata alla dittatura dalla débâcle politica e diplomatica.

Tornando alla Conferenza di Parigi, tra i delusi siamo in buona compagnia: le soluzioni adottate per l’estremo oriente generano un discreto numero di rimostranze. La Cina spera nella completa riunione e indipendenza, ma lo Shandong va al Giappone; Pechino non firmerà il trattato di pace e la grande protesta del 4 maggio 1919 spianerà la strada al comunismo.

Anche la Corea chiede di liberarsi dal dominio giapponese e invece niente, scoprirà quanto possano essere aleatorie le belle parole: ci sono popoli con più diritti di altri. Alla stessa conclusione arriverà Ho Chi Minh, che ancora non si chiama così, ma sarà il futuro padre della rivoluzione vietnamita, quello del sentiero, sì, c’era anche lui a Parigi. Mai ricevuto. Scriverà una lettera a Wilson: ignorato. Se ne andrà e studierà da sé come dare l’indipendenza al suo Vietnam. Versailles mette in moto i primi, piccoli, ingranaggi di una guerra combattuta mezzo secolo dopo, una guerra immaginata dagli americani come una passeggiata, una guerra che perderanno, insieme al mito della propria imbattibilità, della propria infallibilità, della propria superiorità morale. Una guerra capace di generare a Washington tensioni interne quasi quanto la questione razziale.

E Tokio? Forse è la più delusa. Con il mirino puntato all’apice del suo imperialismo, credeva di ottenere molto di più; a lei dei diritti dei popoli gli interessava il giusto. L’antagonismo tra Giappone e Stati Uniti è già destinato a esplodere.

Quando il 7 maggio 1919 il documento definitivo viene presentato alla delegazione tedesca, questa spera di poter ancora dire la sua. In effetti ci prova e presenta una lunga lista di osservazioni. Il filo conduttore è: “Scusate, dove sono finiti i 14 punti?”

Le critiche vengono respinte in blocco, su pressioni londinesi si rivalutano solo un paio di cosucce. Alla fine della fiera, la vittoria militare c’è stata, a mancare è quella morale, tanto sbandierata dall’idealismo di chi giudicava così i tedeschi: «Traviati da una visione materialistica, credettero che il valore economico avesse sorpassato tutti gli altri valori».

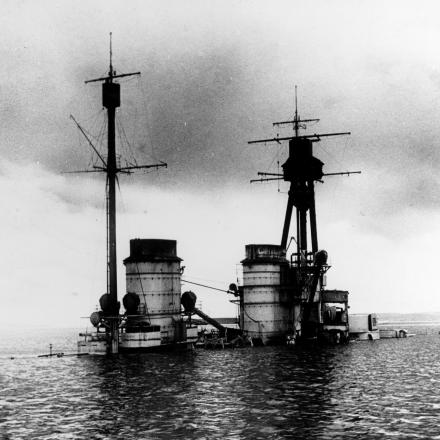

Sempre strangolata dal blocco e minacciata di invasione, la Germania firma il Trattato di Versailles il 28 giugno 1919; un documento scritto con toni umilianti, di fatto un regolamento di conti nero su bianco. Berlino lo definisce «Un’ingiustizia, una sentenza di morte per milioni di tedeschi. […] Va oltre le nostre possibilità». Versailles fa rima con “prosecuzione della guerra sotto mentite spoglie”. Una “Guerra fredda”.

La Germania percorrerà una strada simile all’Italia. La già malferma Repubblica di Weimar diventa ancor più traballante. Il sentimento di rivalsa, dovuto anche all’assurda convinzione di non aver perso la guerra, monterà fino al 1929, quando la grande crisi economica darà il colpo di grazia alla fragilissima democrazia tedesca. Un elefante in cristalleria.

Sulla falsariga di Versailles verranno stipulati gli altri trattati di pace, in pratica delle appendici: a settembre quello di Saint-Germain-en-Laye con l’Austria; a novembre quello di Neuilly con la Bulgaria; ad agosto del 1920 quello di Sèveres con la Turchia.

Mesi e mesi di aspettative in libertà hanno deluso tutti. Per un motivo o per un altro il trattato non piace a nessuno, vinti e vincitori, destra e sinistra, moderati e intransigenti, in ogni paese. Persino in Francia, nonostante il più soddisfatto a Versailles sia proprio Clemenceau.

Abbiamo già parlato di Italia e Giappone, ma da Parigi esce sconfitto soprattutto Wilson. Il «Padre della pace». Non a caso il Senato degli Stati Uniti respingerà il trattato e Washington rifiuterà la partecipazione alla Società delle Nazioni, la sua creatura. Orfana dell’America, la Società delle Nazioni, l’architrave del futuro, ha già perso.

Cinque minuti dopo il termine «della guerra che avrebbe messo fine a tutte le guerre» scoppiano i conflitti lungo l’ex fronte orientale e quello greco-turco.

La mancata elaborazione del lutto e l’impossibilità di far rispettare clausole non rispettabili faranno il resto. Un progressivo lassismo cercherà di ammansire le generazioni più giovani. Loro con la guerra non hanno avuto nulla da spartire e non accettano di subirne le conseguenze sul lungo periodo, le famose “colpe dei padri”. Il lassismo però non mitigherà i sentimenti di rivalsa, diminuirà solo il controllo.

La considerazione sorge spontanea: difficile far peggio. Occhio però, perché sarebbe una conclusione banale e superficiale. Per valutare il lavoro della Conferenza di Versailles bisogna sempre tener conto delle circostanze, delle convinzioni e delle difficoltà dell’epoca. È necessario vestire i panni di chi ha dovuto promettere tanto, troppo, per portare a casa la guerra. Aver scontentato tutti è forse la miglior dimostrazione di quanto fosse impossibile trovare un accordo generale, un accordo davvero condiviso. Come si suol dire: del senno di poi son piene le fosse.

A distanza di cento anni è evidente quanto il Trattato di Versailles e i suoi fratelli abbiano influenzato il mondo e buona parte dei conflitti più attuali. La questione balcanica riesplose identica alla morte di Tito. La frattura russo-ucraina, seppur dopo un percorso più corposo, non è molto diversa da quella emersa a Brest-Litovsk. L’instabilità africana è una costante, così come quella mediorientale, ancora alla ricerca di un nuovo Califfo; a proposito, Erdogan così si rappresenta, nel sogno di far rinascere un Impero ottomano. E non è un caso neanche se la propaganda terroristica di Daesh, lo Stato Islamico, identifica la fonte del male nell’Accordo Sykes-Picot. Gli stessi concetti di “esportare la democrazia” e “balcanizzazione”, oggi comuni, fanno molto “Grande Guerra”. Tutto questo può essere fatto risalire a lì, al 1914 e Gavrilo Princip.

E poi c’è l’eredità sociale: quella tragedia accese i riflettori sulla globalizzazione, accelerò il progresso industriale, scientifico e tecnologico, cambiò il diritto del lavoro, concesse diritti civili e contribuì all’emancipazione femminile. Ci vorrà ancora del tempo prima di giungere a risultati davvero apprezzabili, in alcuni casi decenni, ma nel 1919 le “suffragette” erano passate dall’essere considerate delle “mattacchione folkloristiche”, dileggiate, a rappresentare un argomento cardine del dibattito politico; si erano messe sulla mappa.

Le tematiche sollevate dalla Grande Guerra sono di un’attualità spesso sconcertante. A rileggere certi discorsi del 14-18 si trovano discreti manifesti ideali per la futura Unione Europea. E già che siamo in tema, secondo voi da dove nasce la fobia tedesca per l’inflazione, fobia determinante nell’odierno contesto continentale?

È esiziale bollare la Grande Guerra solo come «inutile strage», non analizzarne gli effetti, discuterli, sottovalutare un pezzo cruciale del puzzle storico, la cerniera tra passato e presente. Non si può capire chi siamo, senza sapere chi eravamo e da dove siamo partiti.

Ed è ancora più grave se a liquidarla, a volerla dimenticare, siamo noi italiani. Noi non esistevamo prima del 1915. E non è solo una questione di terre irredente. L’Italia si è formata in trincea, quando per la prima volta veneti e calabresi, lombardi e siciliani, pugliesi e piemontesi e campani entrarono in contatto, si scambiarono idee, mescolarono tradizioni, si fecero comunità. La Grande Guerra fu una strage. “Inutile”, però, è un aggettivo pericoloso.

Davide Sartori

Un ringraziamento ad Annamaria De Caroli, per le cronologie;

a Gibi Sartori per la raccolta del materiale fotografico;

a Simone Sartori per le traduzioni;

e un ringraziamento particolare a Stefano Colombaro, Tenente Colonnello del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, cultore e divulgatore di storia militare della Grande Guerra, senza il cui aiuto costante l'intero progetto sarebbe stato molto meno accurato.

GLI AVVENIMENTI

- 18 gennaio 1919: a Parigi si apre la conferenza di pace;

- 28 giugno 1919: la Germania firma il trattato di Versailles;

- 10 settembre 1919: l'Austria firma il trattato di Saint-Germain-en-Laye;

- 27 novembre 1919: la Bulgaria firma il trattato di Neuilly;

- 4 giugno 1920: l'Ungheria firma il trattato del Trianon;

- 10 agosto 1920: l'Impero ottomano firma il trattato di Sèvres (poi aggiornato dal trattato di Losanna del 24 luglio 1923 per lo scoppio della guerra di indipendenza turca).